Siwindu.com – Di alun-alun desa, di bawah beringin yang rindang, berdiri sebuah batu. Bentuknya sederhana, tidak berukir, tidak pula megah. Namun bagi warga, batu itu bukan sekadar bongkahan alam. Ia adalah penjaga, saksi bisu leluhur, tempat sesaji ditaruh, doa dipanjatkan, dan larangan ditaati.

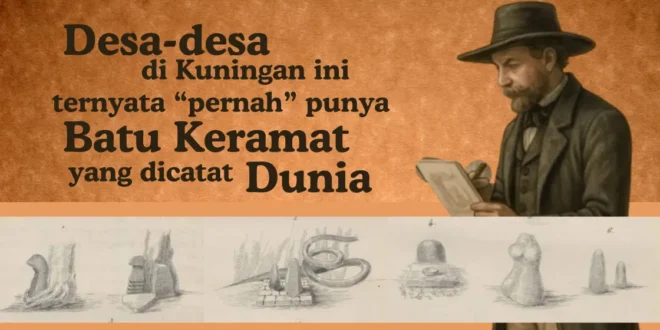

Pemandangan seperti ini masih bisa kita bayangkan berkat catatan seorang Belanda, Frans Carel (F.C.) Wilsen. Ia bukan sekadar arsitek yang menggambar relief Borobudur pertama kali, melainkan juga pengamat yang menuliskan kepercayaan masyarakat Sunda. Pada tahun 1853, tulisannya berjudul Bijgelovigheden der Soendanezen diterbitkan dalam jurnal ilmiah Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde di Batavia dan Leiden. Dari sanalah kita tahu bahwa di Kuningan, batu-batu keramat pernah menjadi pusat kehidupan desa.

Dalam arsip kolonial tersebut, F.C. Wilsen mencatat secara eksplisit disertai gambar yang ia buat sendiri dengan tangannya, sejumlah batu keramat di Kuningan. Ia menulis:

“I.e. de steen van Karta-jassa in Koeningan (no. 1), die van de dessa Moentjang-ella in Lebak-wangi (no. 2), de steenen in de dessa’s Tjiladja (no. 3) in Koeningan, Tjimaranten in Tjiawie en Lebak-wangi (no. 4 en 6), van Paboewaran in Loeragong (no. 5).” (Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, 1858).

Terjemahannya:

“Batu di Kartajasa (Kuningan), di desa Muncangela (Lebakwangi), batu-batu di desa Cilaja (Kuningan), Cimaranten di Ciawi dan Lebakwangi, serta batu dari Pabuwaran di Luragung.”

Karta-jassa, Koeningan (Sekarang Desa Kertayasa, Kecamatan Sindangagung, Kuningan)

Wilsen mencatat sebuah batu di Karta-jassa, Koeningan. Ia tidak mendeskripsikan bentuknya secara detail, tapi menekankan fungsinya: batu itu ditempatkan di ruang utama desa, menghadap masjid dan balai desa, menjadi titik yang mengikat spiritualitas dan kehidupan sosial. Di sekitarnya, warga meletakkan sesaji—tanda bahwa sekalipun Islam sudah hadir, penghormatan pada pusaka lama tetap berjalan.

Moentjang-ella, Lebak-wangi (Sekarang Desa Muncangela, Kecamatan Cipicung, Kuningan)

Di Moentjang-ella, dulu wilayah Lebak-wangi, berdiri sebuah batu yang dianggap keramat. Letaknya dekat makam kuno, dan masyarakat melihatnya sebagai penghubung dengan leluhur. Batu itu adalah titik hening: tempat orang menundukkan kepala sebelum kembali ke hiruk-pikuk dunia.

Tjiladja, Koeningan (Sekarang Desa Cilaja, Kecamatan Kramatmulya, Kuningan)

Di Tjiladja, Wilsen menemukan batu-batu berbentuk lingga-yoni. Jejak Hindu-Buddha ini masih dijaga oleh masyarakat sebagai tempat keramat. Pantangan pun lahir dari tradisi: kepala desa tidak boleh makan pisang raja. Batu di sini bukan hanya benda, tetapi simbol keteraturan, pengingat bahwa ada aturan tak tertulis yang harus dipatuhi.

Tjimaranten (Tjiawi & Lebak-wangi) (Sekarang Desa Cimanranten, Cipicung, Kuningan)

Di Tjimaranten, batu-batu berbentuk silinder dan pasangan lingga-yoni kembali ditemukan. Ditempatkan di bawah pohon beringin, batu-batu itu menjadi titik ritual. Pohon yang menaungi memberi kesan teduh, menambah aura sakral yang membuat orang enggan sembarangan lewat tanpa memberi hormat.

Paboewaran, Loeragong (Sekarang Desa Margasari, Luragung, Kuningan)

Paboewaran, bagian dari Loeragong, menyimpan batu keramat yang unik. Desa ini dikenal dengan kisah harimau sebagai roh leluhur. Batu di Paboewaran pun dipercaya sebagai “tempat bersemayam” kekuatan gaib itu. Saat orang datang berziarah, mereka bukan hanya mendatangi makam Njai Mas Ajoe Gede, tetapi juga menghampiri batu—menautkan doa pada dua dunia: dunia manusia dan dunia roh.

Legokherang (Sekarang Desa Legokherang, Cilebak, Kuningan)

Dalam dokumen lanjutan yang ditulis Wilsen, ia menyinggung Hoeloe-dajeh, sebuah batu pengasah sakral di Legokherang. Di sekitarnya tumbuh pohon beringin yang dijadikan titik sesaji. Batu ini memperlihatkan bagaimana benda sehari-hari pun bisa naik derajat menjadi sakral.

Batu sebagai Nafas Desa

Wilsen menulis bahwa batu-batu ini hadir dalam berbagai rupa: ada yang mirip nisan, ada yang menyerupai tubuh samar, ada yang berbentuk lingga-yoni, dan ada pula yang polos tanpa bentuk tapi dianggap sakral. Semuanya ditempatkan di titik-titik strategis desa: alun-alun, di bawah beringin, atau bahkan di dekat masjid.

Bagi masyarakat, batu itu bukan benda mati. Ia bicara lewat pantangan, lewat hasil panen, lewat sakit-penyembuhan, dan lewat rasa takut sekaligus hormat.

Pesan dari Abad ke-19

Apa yang ditulis dan digambar Wilsen 166 tahun lalu, bahkan sebelum Van Gogh, Pablo Picaso, Salvador Dali lahir kini berkesan hanya sebagai bisikan masa lalu. Banyak batu itu mungkin sudah hilang, tertutup pembangunan, atau dilupakan. Namun catatannya mengingatkan: bahkan orang asing sekalipun menganggap batu-batu di Kuningan pantas dicatat dalam jurnal ilmiah.

Artinya, batu-batu keramat itu bukan sekadar mitos lokal, tetapi bagian dari sejarah kebudayaan dunia.

Pertanyaannya kini: apakah kita, pewaris sah tanah Kuningan, masih sanggup mendengar suara batu-batu itu? Atau membiarkannya benar-benar diam, terkubur tanpa jejak?

Karena di balik diamnya, batu-batu itu sebenarnya terus bicara: tentang leluhur, tentang identitas, dan tentang keseimbangan yang pernah dijaga masyarakat desa.

SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini

SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini